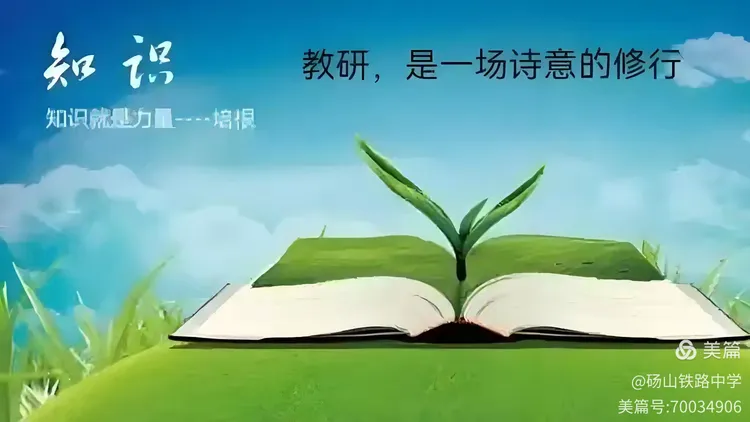

秋光染窗,文韵漫庭。2025年10月23日14时,砀山铁路中学的课堂里,《将进酒》的盛唐豪吟与《拿来主义》的时代思辨交织共振,传统课堂的墨香、常规课堂的肌理、智慧课堂的光影在此汇聚——这场由县教育局教研室指导、强云名师工作室助力的“三课碰撞·深耕语文”教研活动,不仅是三种课型的实践展演,更是对语文教育“守本与创新”的深度叩问,为全县高中语文同仁铺开了一幅兼具诗意与哲思的教学画卷。

![]()

一、同文异构:一课三型,各绽锋芒

“横看成岭侧成峰”,同一文本在不同课型的演绎中,绽放出迥异却同样动人的光彩。六位教师以课堂为笺,执素养为笔,写下语文的多元模样:

![]()

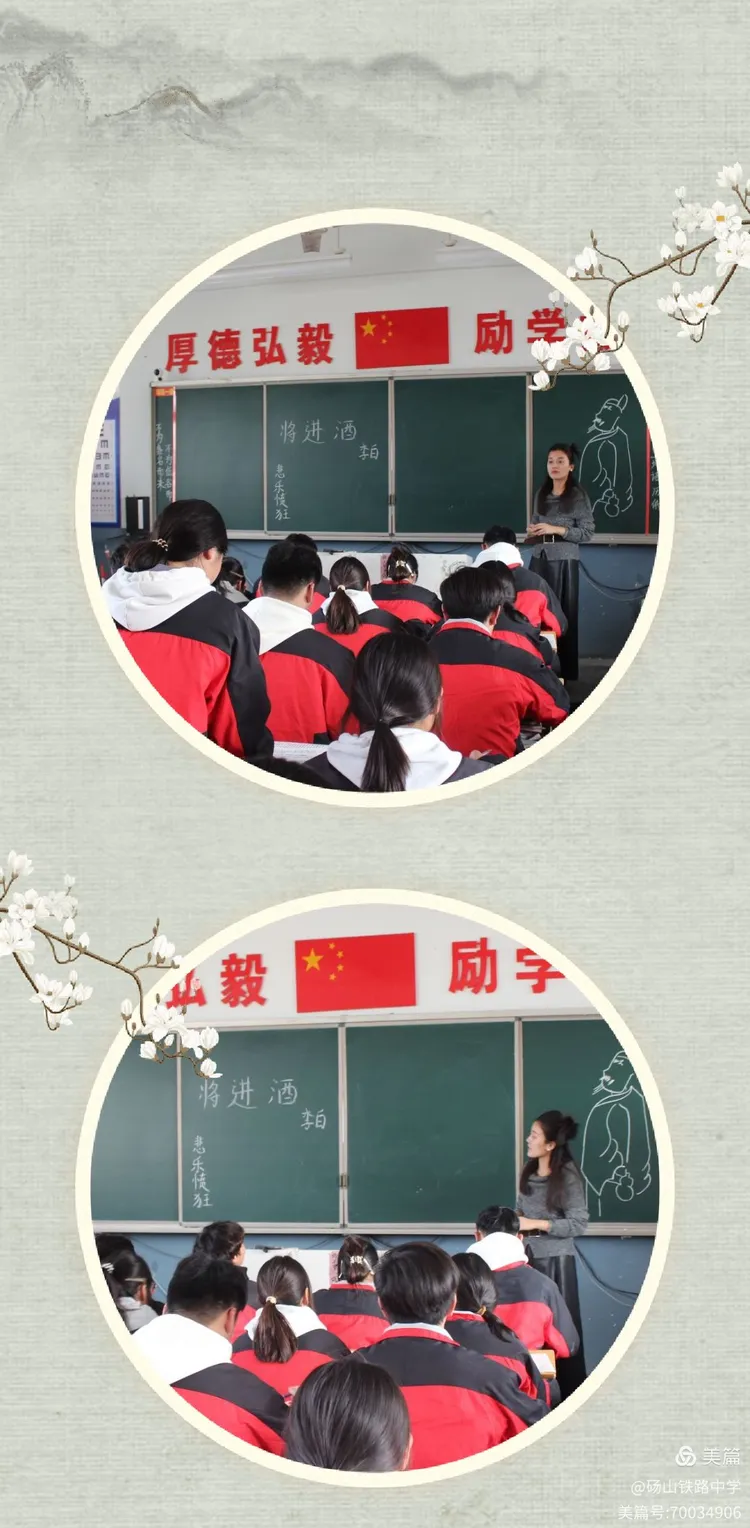

(一)传统课:守文脉之根,承经典之魂

单钰茹老师授《将进酒》,循“诗教”古意而行:从“黄河之水天上来”的声韵平仄,到“天生我材必有用”的意气风骨,她以诵读为经、笺注为纬,让李白的“万古愁”在文言肌理中缓缓苏醒。这恰如孔子“兴观群怨”之教,于字斟句酌间锚定语文“立言”之本,让经典不再是故纸堆里的文字,而是可感可触的文化脉搏。

臧景亲老师讲《拿来主义》,则以板书织就逻辑之网:“孱头、昏蛋、废物”的喻体辨析,“占有、挑选、创新”的层进梳理,将鲁迅“匕首投枪”式的思辨具象化。没有繁复的技术辅助,仅靠一支粉笔、一方黑板,便让深刻的道理在文脉梳理中落地,尽显传统课堂“以文载道”的厚重底色。

![]()

(二)常规课:循教学之常,求育人之实

董婷老师的《将进酒》,是日常课堂的精品范式。她以“‘愁’从何来?‘狂’向何去?”为设问主线,串联起“酒意”与“诗意”的关联:在师生对话中,学生读懂了李白“悲喜交织”的复杂心境,也学会了从诗句中捕捉情感脉络。这恰合叶圣陶“教是为了不教”之论——常规课的“稳”,不是刻板的重复,而是为学生搭建能力生长的阶梯,让语文素养在平实的引导中自然沉淀。

冯珂欣老师的《拿来主义》,则以“问题链”勾连文本与生活:从“鸦片的双重性”到“当代国潮的‘拿来’智慧”,她将议论的锋芒藏于温和的追问中,让学生明白“语文不是孤立的课本,而是照见生活的镜子”。这种“源于日常、高于日常”的设计,正是常规课堂最珍贵的价值——让教学回归真实,让思考扎根生活。

![]()

(三)智慧课:借科技之翼,拓课堂之界

黄腾腾老师的《拿来主义》,以互动屏为窗,打开了文化思辨的新维度:敦煌文物回归的影像、国潮品牌崛起的案例在屏幕上流转,学生分组在电子白板上标注“当代文化拿来的利与弊”,让“占有与挑选”的道理从文本延伸到现实。此谓“事不孤起,必有其邻”,智慧课堂的“新”,不在于技术的堆砌,而在于让语文与时代同频,让经典与当下对话。

李佳伟老师的《将进酒》,则以音画筑就沉浸式场域:箜篌声起,屏幕上黄河奔涌的画面与诗句同步铺展;光影变幻间,学生仿佛置身盛唐酒筵,与李白共叹“会须一饮三百杯”。这种技术赋能,不是为了炫技,而是让“审美鉴赏”有了更鲜活的载体——当文字化作可听可看的场景,千年前的豪壮便有了直抵人心的力量。

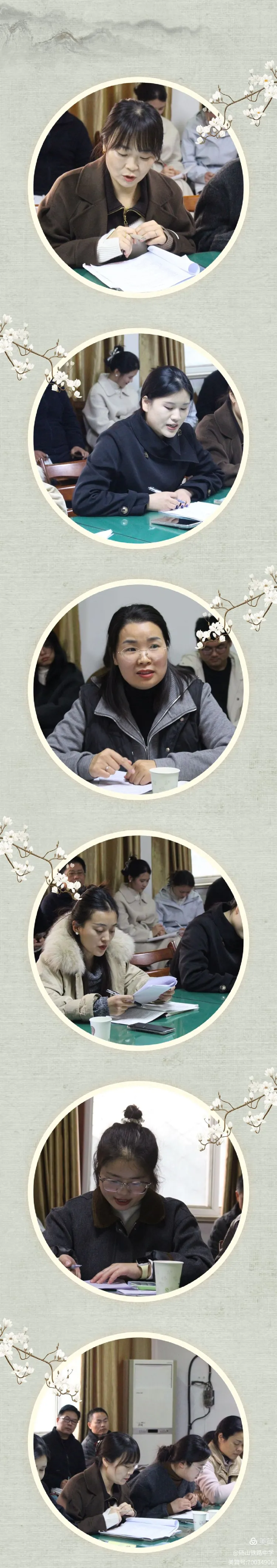

二、评研探道:切中肯綮,照亮前路

课后的研讨室里,思想的碰撞比窗外的秋阳更灼人。专家与同仁围坐一堂,以六堂课为镜,探寻语文教学的本质:

徐振峰主任直指核心:“语文课堂不能丢了本真,字词句篇的落实才是根基。”这恰如刘勰《文心雕龙》所言“夫人之立言,因字而生句,积句而为章”——舍却语言建构的根基,审美、思辨皆是空中楼阁。他的话像一盏灯,照亮了“热闹课堂”背后的冷静思考:无论课型如何创新,“让学生读懂文字、用好语言”始终是语文的初心。

徐辉老师、李强云老师、郭亮主任(砀山中学)从教学技艺、文学素养、课堂设计等维度,对六位教师的课堂给予高度评价,称赞其展现“深厚的教学功底、严谨的教学思考和勇于创新的精神”,同时提出高屋建瓴的改进建议,如优化课堂互动节奏、深化文本挖掘等,为教师专业成长注入动力。县语文教研组徐辉组长点评时的独到、精准和警醒,砀中郭亮主任讲话时的热情洋溢、磅礴大气,让大家印象深刻,受益匪浅。

评课嘉宾们亦不吝赞扬砀山铁路中学的学子:他们热情活泼、积极上进,课堂上大胆发言,“珠玉之词”频现,“过人之思”迭出。这恰是语文教育“以生为本”的生动体现,证明优质课堂不仅在于教师的引导,更在于学生的主动成长。

李强云老师以“以人为本,科技为用”为纲,辩证剖析课型优劣:“传统课守‘文’之魂,智慧课拓‘教’之界,二者并非对立,而是互补。”她引用《中庸》“执两用中”的智慧,提出“取传统之厚、融智慧之新,方能打造有温度的课堂”。这番话打破了“非此即彼”的课型偏见,让在场者明白:好的教学,从来不是“选边站”,而是“择其善者而从之”。

邵青雨主任主持研讨时,以“守拙创新,众妙之门”作结:“传统课堂是永远的出发点,智慧课堂是当下的方向。”这恰如苏轼“出新意于法度之中”的艺术追求——语文的“变”,永远扎根于“不变”的育人内核。他特别提及铁中学子的表现:“他们论‘拿来’有理性思考,诵‘将进酒’有少年意气,这才是课堂最好的成果。”的确,无论何种课型,“让学生成为更好的自己”,才是教育的终极答案。

三、深耕致远:三课合流,以文立人

当暮色漫过校园,教研活动在18时落下帷幕,但“三课碰撞”的余韵仍在书页间流转。这场活动的意义,早已超越“展示课”的范畴——它不是三种课型的“分野”,而是语文教育的“合流”:

传统是“根”,守住了文字的温度与文脉的重量,让语文不至于沦为无源之水;常规是“壤”,承载了日常教学的扎实与育人的实效,让语文不至于飘在空中;智慧是“光”,拓展了语文与时代、生活的联结,让语文不至于困在过去。三者共生,才是“以文立人”的完整路径——正如古人所言“教也者,长善而救其失者也”,好的语文教学,既要长“经典传承”之善,也要救“脱离现实”之失;既要长“技术赋能”之善,也要救“丢本逐末”之失。

暮色中的铁路中学,课本上的字迹仍带着墨香。这场教研,是砀山语文人“深耕教坛”的注脚,更是语文教育“守正创新”的缩影。前路漫漫,语文的光芒不会因课型的差异而黯淡——只要我们以文本为基、以学生为核,在传统与创新间找到平衡,便能用文字的力量,照亮更多学子的成长之路。而那些在课堂上碰撞出的思想火花,终将化作教坛上的点点星光,指引着更多教育同仁,在深耕中前行,在坚守中创新。

文案: 邵青雨

马观华

编辑:刘 莉

一审:刘文杰

二审:刘 莉

三审:张宇麟